Episode.7 Ketchup Haters

11-year-old Jack and his older sister Nancy found themselves trapped in a room with a monitor, where the quizzes appear. Seemingly, they have to answer them using their knowledge, intelligence and vocabulary.

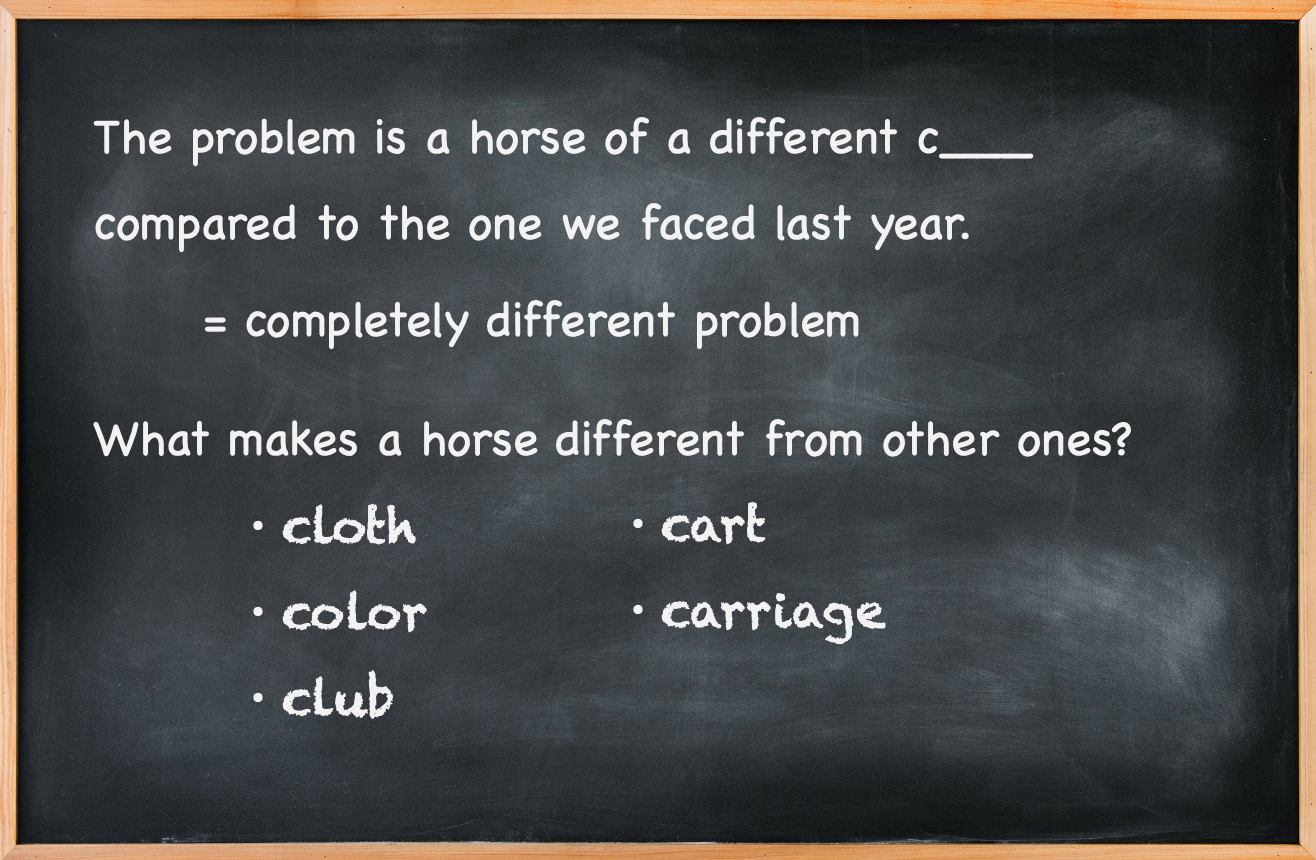

Nancy: “Okay, give me some natures of horses which could make some differences in them.”

Jack: “cloth, color, club…”

“It can also be ‘cart’ or ‘carriage’.”

“Why?”

“Because they were used to pull carriages.”

“I mean, why are they different if they pull different carriages?”

“…In their speed?”

“Veto.”

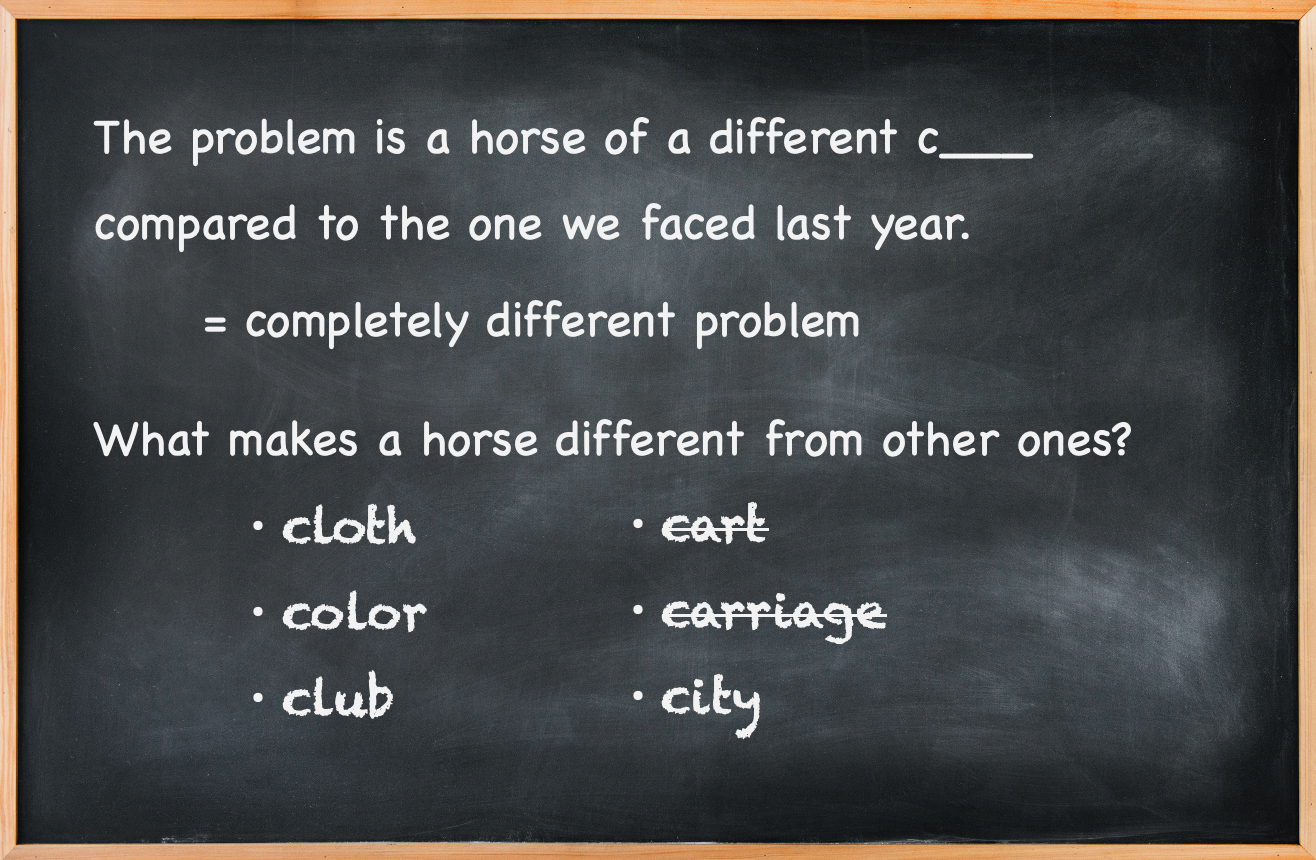

“Their nature could also depend on the city they live in.”

“How are they related?”

“Like this: horses in Chicago hate ketchup, while those in Florida love living under hurricanes, and those in DC like to kill each other.”

“…No wonder you were suddenly assassinated by those people.”

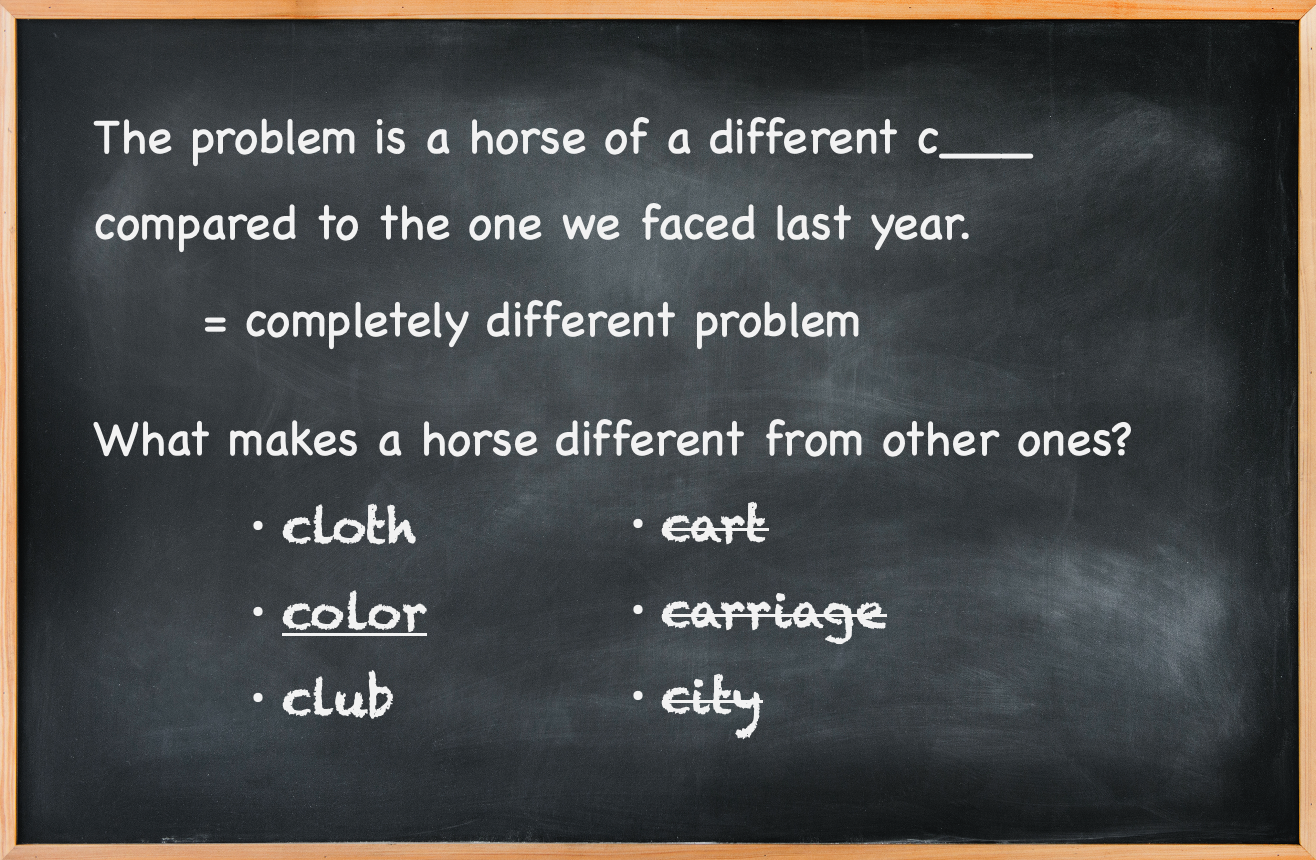

“‘Color’ is the most likely one. You know, white horses were considered sacred.”

“Why is every species better when they’re white?”

“You’re not allowed to say that.”

“Great. Anyways, when can we go back to my birthday party?”

“Maybe you can ask him.”

“Alright. Hey, Mr. Monitor! How many more questions are left before we can get out of this room?”

“Okay, then. What’s the final quiz?”

“Huh?”

“Oh. That’s not what I expected.”

【解説】「馬」のイディオム

人類の歴史を語る上で、馬の存在は欠かせないものでしょう。荷物や人を載せる運び役になったり、人を乗せて戦場を駆け抜ける兵器になったり、車を繋がれて引っ張る動力になったりと、その用途は様々でした。近現代に入るとこのような奴隷的扱いは減った一方で、観光牧場の収入源になったり、大井や中山で走らされたりしています。いつの時代でも、馬はほとんどの人間にとって都合のいい生き物です。馬券を紙くずにした人を除いて。

このような人間と馬との密接な関わりは、人が使う言語にも表されています。例えば、都市のそこら中にある鉄道の「駅」が馬編なのは、鉄の箱とレールができる以前、馬を乗り継ぐ宿場を意味していたからです。英語でも、horse を含む単語は数多くあります。horseback、horsepower、horsewhip、horseradish などなど、関連語は無限に出てきます。アンキパンを牛飲馬食しないと覚えきれません。

この動物は慣用句にも多く現れます。よく耳にする例としては、「馬が合う」「馬の耳に念仏」や、“beat a dead horse” あたりでしょうか。中には、「塞翁が馬」のように、長い長い校長の式辞でありがたいお言葉になるものもあったりします。まあ、大抵は念仏のごとく右から左へ流れてしまいますが。

というわけで、「馬」に関連するイディオムを7つ紹介します。調べれば他にも出てきますが、長くなるので別の機会にしましょう。

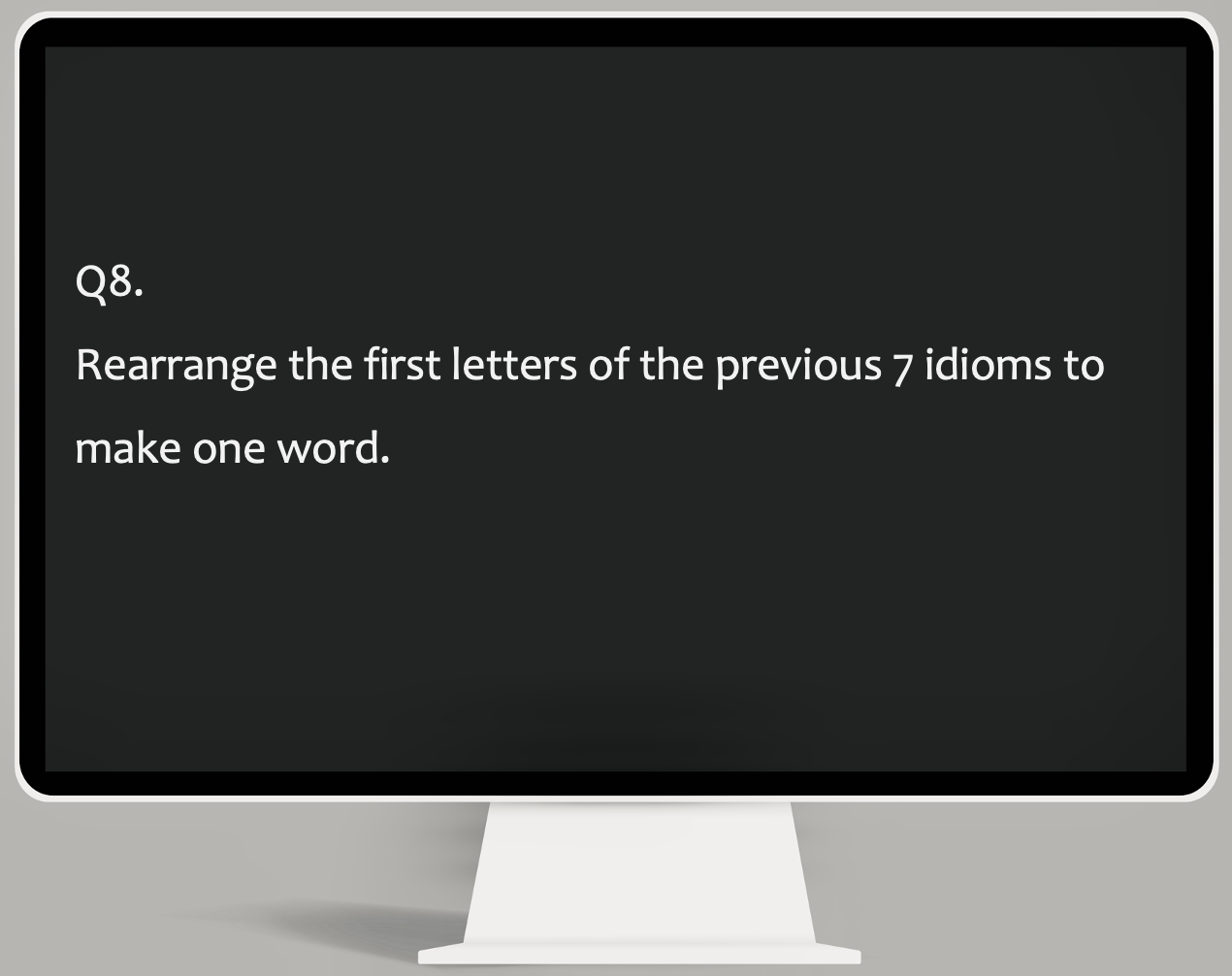

【リスト】「馬」のイディオム

1. dark horse

2. horse sense

3. straight from the horse's mouth

4. look a gift horse in the mouth

5. high horse

6. horse of a different color

7. horse trading

一つずつ見ていきましょう。

1. dark horse

「ダークホース」です。辞書には「予想外の実力者」とも書かれています。

イディオムの発祥は19世紀の競馬とされています。誰もが気にかけていなかった黒い馬が勝った、という単純な由来をもつこのフレーズは、当時から米大統領選記事で比喩的に使われていたようです。ジミー・カーターやビル・クリントンがこれに当てはまると言われていますが、文字通りダークなダークホースは、2008年まで現れませんでした。2016年もかなり予想外な人選でしたが、こちらはダークではなくオレンジでしたね。

2. horse sense

「当たり前の良識」「常識」を意味します。common sense の類語です。

由来は諸説あります。どうやら、念仏を聞き流してしまうお馬さんに良識を持つほどの知性はないのではないか、というのが争点のようです。

米コメディアンの面白い名言を見つけました。

“Horse sense is a good judgment that keeps horses from betting on people.”

—W. C. Fields

意訳してみます。

「horse sense とは、優れた思慮分別のことである。馬は人間を賭け事に使わないからだ」

たしかに、人間が思い通りに操れるという点で、馬は素晴らしい知性を持っていると言えるでしょう。

3. straight from the horse’s mouth

情報を「本人から直接」得たことを意味しています。

由来は競馬です。レース前に実際に馬の口の中を覗く習慣があったのかは分かりませんが、歯を見ればその馬の年齢を判断できると言われています。基準は単に生え変わり具合だけではなく、歯の溝やすり減り具合も関係しています。というのも、草を主食とする馬の歯はすり減りやすいため、長さを保つために毎年2〜4mmずつ伸ばす機能を獲得したようです。生え変わり続ける肉食のサメの歯とは対極にありますが、どちらも雑食の我々の歯よりずいぶん先進的です。

4. look a gift horse in the mouth

「贈り物にケチをつける」です。直訳だと「もらった馬の口内を見て年齢を把握する」すなわち「もらった馬の価値を評価する」という意味になります。通例では、否定語を伴った命令文になり、「プレゼントを値踏みしてはいけない」と戒める文脈で使われるようです。

頂き物の価値を知りたくなる気持ちはよく分かります。彼氏彼女からもらったアクセサリーや結婚式で渡された引き出物を、こっそりと検索ボックスに入れてみては、値段が思ったより低くて少し残念がる、みたいな経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。「お返しの参考にするだけ」という都合のいい言い訳と、「安くても貰い物だから幸せ」という自分を納得させる暗示の繰り返しです。純粋にサンタさんのプレゼントを楽しんでいたあの頃に戻れたら、どれだけ幸せでしょう。

5. high horse

意味は「高飛車な態度」です。high horse で「背の高い馬」なので、謙虚になることを climb off one’s high horse と表現することもあります。

中世ヨーロッパでは、背の高い馬に乗ることが権力の象徴になっていたようです。ただ物理的に他者より高い場所にいるだけで優越感を得てしまう人は、総じて高慢な態度で威張りちらすほどちっぽけである、ということでしょう。現代風に言えば、他者よりSNSのフォロワー数が多いというだけで思いあがっている人、でしょうか。

6. horse of a different color

直訳だと「違う色の馬」で、意味は「全くの別物」です。

馬の毛色はとても多様です。鹿毛、栗毛、青毛に加え、それぞれの中間色など、素人には見分けがつかないものまであります。中でも一際目立つのが白い馬ですが、こちらは他の馬と比べ何かと神格化され崇められがちです。世界各地に残る神話では、救世主を連れてくる役目を与えられたり、その脚が占いに使われたり、時には生贄として捧げられたりと、茶色の馬とは比べ物にならないほど重宝されています。このように白馬が神聖視される理由の一つには、その希少性があるでしょう。

少し突飛な話をします。なぜ人類は、希少な白馬を崇めてきた一方で、異質な人種を迫害してきたのでしょうか。どちらも「少数派」という点で同類であるにもかかわらず、扱われ方が真逆です。この理由には様々なものが考えられますが、結局のところ、生き物としての人間の性、というのに集約される気がしています。

「希少性と異質性の間で自己矛盾を繰り返す本能と、平等を求める理性の激しい対立」

近現代の混沌はこう説明できるかもしれません。

7. horse trading

和英辞書には「抜け目のない駆け引き」と載っていますが、いまいちピンと来ません。英英では次のように書かれています。

“unofficial discussion in which people make agreements that provide both sides with advantages”

from Cambridge Dictionary

「相互に利益が生じるような非公式取引」という感じでしょうか。

英語版 Wikipedia には、このよく分からない取引の詳細が記されています。

“In a further development of meaning, horse trading has come to refer specifically to political vote trading. This is now the most common sense of the term, largely displacing the older term, logrolling.”

法案の採決前に行われる「票取引」のイメージですね。「今度お前らの法案を通してやるから、今回はおれらの案に賛成してくれ」という、一見するとグレーな取引のことを指しています。

由来となった馬の取引はこれとは少し異なるようです。売り出し中の馬の価値を評価することが難しかった時代には、馬の販売現場は不正取引の温床となっていました。しかし、不正を取り締まれば馬市場が冷え込んで運送用の馬が少なくなり、冬の食料品市場が大打撃を受けてしまいます。そのためこの不正は黙認されるようになり、転じて「倫理的に正しくはないが最終的に利益をもたらす取引」を指すようになったようです。

先述の票取引も、全体の利益を考えれば悪いものではない、と言われています。例えば、2人の議員がそれぞれ可決ギリギリの法案を提出する状況を考えてみます。もし、互いに「あいつの案には一応反対することになっているが、正直どうでもいい。そんなことより自分の案を通したい」と思っていたなら、互いの法案に対して賛成にまわることで、双方がハッピーになれます。このようなメリットがあるために、票取引は黙認されているようです。もっとも、有権者のハッピーを考慮しているわけではないので、我々の目にはあまりいいものには映りません。

長くなりすぎたのでこの項はここまでとします。もっと詳しく知りたい方がいれば、Wikipediaの「Horse trading」や「ログローリング」へどうぞ。

おわりに

後半の2つでは難しい話をしてしまいましたが、得体の知れない人間の戯言として聞き流していただければ幸いです。「老馬の智用うべし」とは言いますが、「智」はおろか迷言にも満たない若馬の寝言よりは、偉そうな人の眠くなるお話を聞いてみる方が有益です。

最後に、馬車馬のように仕事や勉強に勤しんでいる皆さんに、こんなことわざを紹介します。

“You can lead a horse to water, but you can’t make it drink.”

「馬を水場まで連れて行くことはできるが、水を飲ませることはできない」

記事内の情報をどれだけ信用するか、というのもあなた次第でしょう。

参考文献・Webサイト

Nigel Rees (1998) “Cassell dictionary of humorous quotations”

One Stop English “Phrase of the week: a dark horse”

(https://www.onestopenglish.com/your-english/phrase-of-the-week-a-dark-horse/154188.article)

JODHPURS「歯を見れば馬の年齢が分かる?本数や伸び方など馬の歯のお話し」

(https://jodhpurs.jp/contents/blog/20230221-22020/)

Cambridge Dictionary (https://dictionary.cambridge.org/)

Collins Dictionary (https://www.collinsdictionary.com/)

Oxford Learner’s Dictionaries (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/)

The Free Dictionary (https://idioms.thefreedictionary.com/)

Wikitionary (https://en.wiktionary.org/)

Grammarist.com (https://grammarist.com/)

Wikipedia (https://en.wikipedia.org/)

英辞郎 on the Web (https://eow.alc.co.jp/)

Weblio英和辞典 (https://ejje.weblio.jp/)

使用ツール

ChatGPT (https://chat.openai.com/)